潮流恆星——最貴藝術家裡最年輕的尚・米榭・巴斯奇亞

躋身“一億美元俱樂部”,夜场拍卖的宠儿

我不是一個黑人藝術家,我是一個藝術家。——尚・米榭・巴斯奇亞

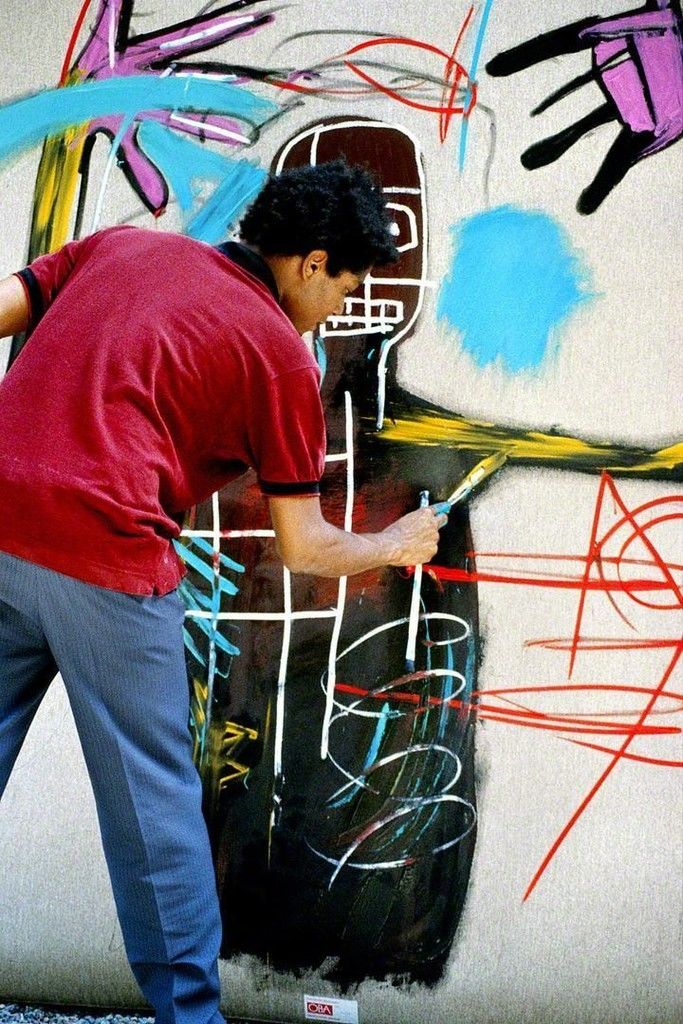

縱觀二十世紀藝術史,尚·米榭·巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)【下簡稱巴斯奇亞】的存在如流星般璀璨,他27年的短暫人生,剎那卻永恆。他是安迪·渥荷(Andy Warhol)得意門生,後來更成為《紐約時報》的封面人物,他的塗鴉風格、特殊的藝術語言,流傳至今,2017年,尚·米榭·巴斯奇亞更成為第一位也是唯一一位作品在拍賣市場上突破1 億美元大關的出生於美國的當代藝術家,成功躋身“一億美元俱樂部”。

2019 年上半年全球公開拍賣 262,300 件純藝術品 (+0.1%) 。純藝術品交易總額為 69.8 億美元,較 2018 年上半年下降 17.4%,不過,在銀行利率實施負利率或接近零利率的背景下,藝術品的回報率有利於市場的擴張。 自 2000 年以來,巴斯奇亞的市場價格穩步上升逐漸成為當代藝術市場的支柱。 2018年最貴當代藝術Top10中,藝術家作品佔據前三名,且6幅作品上榜。

不只是成交額可觀,從2019年初至今的這段時期,巴斯奇亞的作品在最佳利潤的轉售排名中有三件作品上榜。

2019 年3 月5 日,巴斯奇亞一副於1986年完成的油畫《Apex》由蘇富比倫敦拍出822萬英鎊,與上一次1988 年6 月的拍賣價格(2.94 萬美元)相比,增長了至少370 倍。

一副畫於1983年的鉛筆劃《Soothsayer》證明,巴斯奇亞的作品幾乎都是成功之作,收藏者於2002 年6 月花費3.29 萬美元買入,在2019 年3 月5 日的以75.9萬英鎊賣出。

同一時間,由蘇富比倫敦拍出,一副創作於1987年的《Untitled》紙拼貼畫,也證實了這個非常明顯的趨勢:

我從未去過藝術學校,也沒有在學校上過的美術課,我只是看了很多東西,通過這種方式,我便了解了藝術。

畢加索曾說過,當不再在意名利金錢等世俗扥一切,就能掌握繪畫的話語權,由此可見真實的藝術,不是一群人的喜好而是藝術家極為私人的精神世界的表達。而欣賞則是通過與一件又一件藝術品的“交流”去尋找共鳴的過程。

巴斯奇亞也曾談到:“我創作時不太考慮藝術,我試著去思考生活。”

當我們談論巴斯奇亞,總是逃不脫他的盛名和不尋常的死亡。但,他的成名並不能算到簡單的幸運或巧合裡去。這一切都要從那個躁動又人人希望成為“藝術殉道者”的年代說起。巴斯奇亞是海地和波多黎各混血的二代移民,在紐約的布魯克林區出生,6歲那年因為一起車禍,母親為他購買《格雷氏解剖學》 讓他打發無聊的住院時間。而正是這一本書成為了以後很多畫作的靈感來源——骷髏、肌腱、內臟等,這些邊緣化身體的力量和脆弱深深的震撼著他。

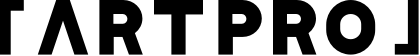

骨子裡的叛逆及才華彷彿是與生俱來的,15歲的巴斯奇亞成為了叛逆少年,因將餡餅扔到校長臉上而聲名大噪也因此輟學,還被父親趕出家門,也就是這時候開始他與好友Al Diaz 以「SAMO」(「同樣老套」的意思), 之名於曼哈頓蘇豪區開始街頭塗鴉路,同時也會寫下玩味的符號與富有詩意的句子,還闖出名堂。

塗鴉並不能帶來收入,為了生活巴斯奇亞工廠做兼職並兜售自製明信片。他以黑色線條描繪猴子與王冠,並寫道「NEW YORK KING」,表達紐約的王者是黑人。而DIY 明信片竟使他與安迪·渥荷結緣。安迪·渥荷買下明信片,也因此成為摯友。

我想創作出看起來像兒童繪畫的畫。

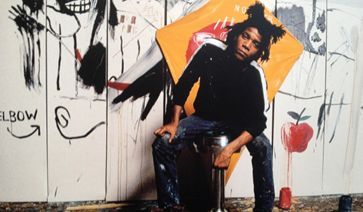

1981年開始,巴斯奇亞開始創作油畫,作品具有兒童畫作般原始驅動力,誇張又膽大的色調,急促的線條,夾雜大量文字,畫作中還常常出現黑人形象、自己崇拜的黑人運動員與音樂家、招牌皇冠圖騰、街頭藝人、玩具和卡通漫畫人物等形象,經由剪貼、書寫、拼圖等多重元素組合構建,散發出豐沛的能量,混合了不羈與詩意。

他還有一套獨屬於自己的視覺語言,這些來自日常生活的素材,在他的作品中有著深層的隱喻——牛奶代表著白人、棉花代表著奴隸,曾經高高在上象徵著權貴的皇冠變成了人人都觸手可得的符號。巴斯奇亞曾說:“每個人都可以畫一頂皇冠。”或許在他的眼中,每個人都生而為王。

同年,經過安迪·渥荷的推薦,巴斯奇亞參加了一場名為“紐約——新浪潮”的展覽,並在這次展覽上初露鋒芒。展覽後,著名藝評人雷內·里卡德撰文介紹巴斯奎特,把他稱為:“光芒四射的孩子”,也因此將他推上了國際舞台。《紐約時報》評論家彼得‧施耶達爾(Peter Schjeldahl)其後如此評論他創作的畫作:「你學不了他的風格,那是天份,加上強烈的欲望、專注和快樂。巴斯奇亞是一名『堅定不移的畫家』」。

我十七歲時就知道自己會成名

1982年,對巴斯奇亞而言是非常重要的一年。這年三月他迎來了首場個展,作品被搶購一空。同年他還參加了第七屆德國卡塞爾文獻展,而12月的《Artforum》雜誌亦刊登了一篇關於這位年輕藝術家的文章,使他成為家喻戶曉的耀眼新星。巴斯奇亞其後表示1982年時自己「創作出最出色的作品」。

這期間他將素材都攤開放在工作室地板上, 他通常會同時做好幾個計畫。 他不僅會納入碎裂的解剖學、 重新想像的歷史場景, 以及從經典靜物畫中移植來的骷髏, 他甚至重新規劃了 現代生活以及藝術史,他用一種將自己嵌入到作品中的方式工作,作品既有和藝術史的對話, 也有和自己的對話。所有這些作品,形成了 一個網絡,以實體證據證明巴斯奇亞那充滿創意的大腦完全停不下來。 在他的個人作品Top10中,1982年的作品佔了5席位。足以證明這一年他旺盛的創作力,也足以說明這一年所出作品的精彩程度。

在1983至1985年間,巴斯奇亞開始與安迪·渥荷合作。渥荷的工作室助理羅尼‧卡托尼(Ronnie Cutrone)表示:「他們是共生的關係,巴斯奇亞相信自己需要渥荷的名氣,而渥荷則需要巴斯奇亞的創新力量。巴斯奇亞再次令渥荷變得叛逆。」1984年舉辦2人首次個展。而他也從新銳藝術家蛻變為藝術界明日之星。

在這段時間巴斯奇亞開始加入更多的黑人形象,表達自己的經歷與獨特,也融入更多拼貼元素,更加成熟自由的表達自己的風格,將生命的激情,環境的脈動與活力統統表達到創作之上。這些作品如同藝術家喜歡的說唱一般,有節奏的表達著對社會不公平現象的不滿,其作品《Untitled(Boxer)》,黑色拳擊手帶著荊棘冠高舉拳頭,想要憤怒的吶喊卻被格子網罩住,我們彷彿聽到巴斯奇亞的吶喊:「我的作品,大約有80%的憤怒。」

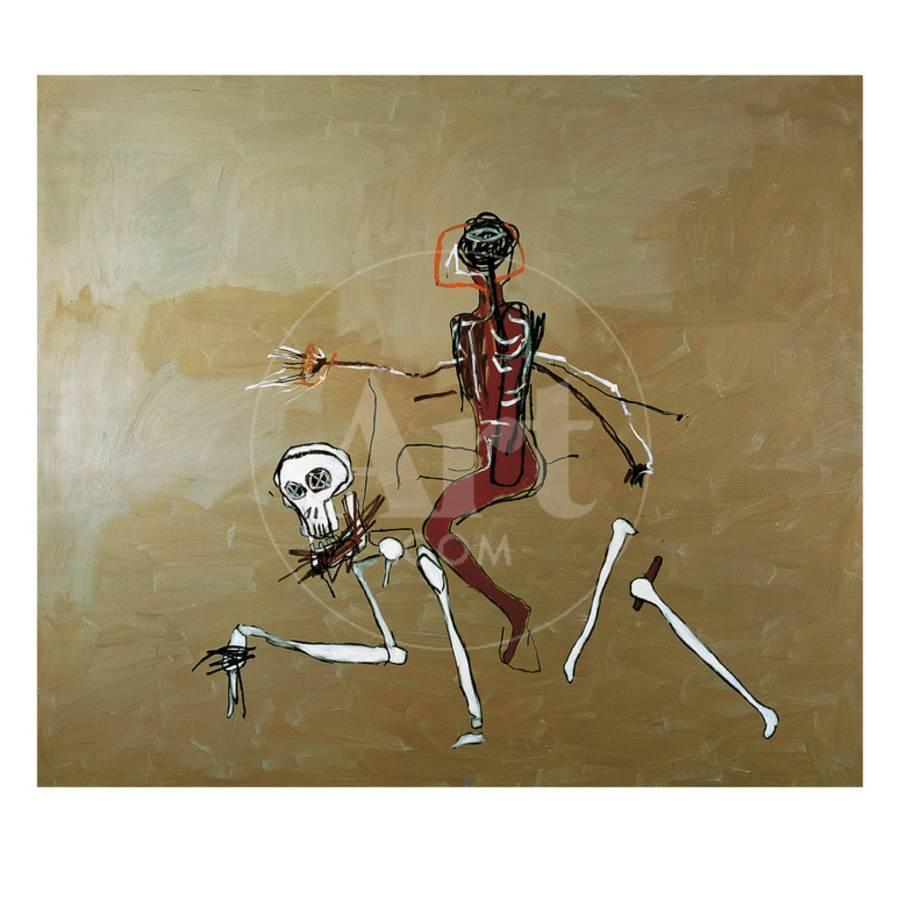

好景總不長,巴斯奇亞雖闖出一番名氣,但黑人身份始終都給了他巨大的社會壓力,他開始藉由毒品紓壓。好友安迪·渥荷的去世,導致巴斯奇亞更加的抑鬱,長期過分依賴毒品摧毀他的身心。生命結束前兩個月,巴斯奇亞匯集了兩個主題於最後一張作品《乘坐死亡》(Riding with Death),這一次,沒有文字,沒有拼貼,沒有激情的筆觸和顏色,簡單的背景中,只有一個黑臉的人,騎著幾乎分解的骷髏……

1988年8月,年僅27歲的他因過量服用毒品而去世,短短十多年的創作生涯已累積數千張的作品。

回顧一生如此傳奇性的藝術家,我們發現他生在了一个最好的时代,也是一个最差的时代。他无法回避自己的出身,但他不屈服於命運給予的人設,用作品为自己发声,給在美国占主导地位的白人艺术一棒重擊。還有人曾說:「了解巴斯奇亞,才能真正理解街頭塗鴉跨入藝術殿堂的霎那。」他不僅擁有獨特的繪畫語言,在作品中所流露的社會批判、以日常生活元素諷刺時事的手法,也持續影響現在的藝術家。

仔細端詳巴斯奇亞的創作,可見他在細節中暗藏自己對不同領域事物的觀察。從遠古埃及藝術到解剖學,從文藝復興到現代主義,從羅森伯格到塞·托姆布雷,巴斯奇亞畫作中的每一處皆有圖像來源,可能從記憶中,也可能就放在他的畫布旁邊,這些素材如某個按鈕啟動鍵,開啟他那靈感源源不絕的頭腦。而本季也有多幅作品會在拍場等待同好者帶他們回家。

該作品於1984年創作,機具藝術家的個人風格:大膽的對比色彩,瘋狂的手勢和標誌性圖案。帶著面具般的臉和灼熱又空虛的心窩,一眼望去便能感受憤怒與力量,正如标题所暗示的那样,Pyro(火焰兵)由旺盛燃烧的活力驱动着:它的生命是有感染力的。遍及畫布的圖像、符號和密碼的叫囂著不僅說明了1980年代紐約市中心的活力,旺盛,不可阻擋的精神,而且還說明了藝術家自己對知識的永不滿足和不加選擇的渴望,以及當時社會所呈現的不公平現象的不滿。

本季另一幅值得期待的佳作由佳士得呈現,這是藝術家在1982年創作的大型作品。三塊相連的畫佈板中間是明亮的黃色,兩側是兩塊高2米的白色板子。藍,橙,紅和翠綠色的穿插其間,手勢筆觸通過配色方案震撼人心,創造了一個大膽的構圖支架,王冠 位於中央,黑色、熾烈的黃色將這位藝術家的密碼(通過他的藝術成為君主)與被植入神聖之心的耶穌受難像結合在一起,代表著死亡和難。

在不到十年的時間,巴斯奇亞就完成了數千件畫作—— 還有雕塑、片段的詩作和音樂。他的作品的能量以及天賦有著比財務價值更大的影響。現今,他的影響仍然圍繞在我們身邊,他的藝術仍然保有熱情、衝擊、 鼓舞、深入人心的能力,如果你能在這些畫作中獲取能量也聽得懂他的訴說那在拍場一定不要猶豫,帶走它!